12월 3일 윤석열 대통령의 계엄령 발표 이후 내게 들었던 직감은 ‘보수의 멸망’이었다. SNS에도 그런 관점으로 글을 올렸고, 몇몇 언론 기고문에도 그런 시각을 담았다. 사실 이것은 내가 6공화국 민주주의를 열렬히 사랑하는데 윤석열이 그것을 망쳤다는 데서 오는 분노는 전혀 아니었다. 2020년대를 거치며 완연한 보수주의자가 된 나는 6공화국 민주주의 체제에 거대한 환멸을 느끼고 있었다. 6공화국 민주주의는 이 체제를 바꾸자는 모든 변혁적인 언어를 허락하지 않으며, 정치인들과 그와 연관된 이해관계자들이 국가에 기생하기 좋은 판만을 깔아주는 온실에 지나지 않는다고 항상 생각했다. 이 체제가 단기간에 바뀌지 않을 것이라 거대한 무력감을 느낀 나는 대신에 20세기 역사에서 체제를 바꾸어내고 국가와 사회의 발전을 이루어낸 무수한 실험에 좌우를 가리지 않고 매료되었다. 러시아 혁명과 소련, 모택동의 혁명과 등소평의 개혁개방, 헨리 포드의 생산자 포퓰리즘, 호메이니와 샤리아티의 이란 혁명과 하산 나스랄라의 헤즈볼라, 가말 압델 나세르의 아랍 사회주의 혁명과 사이드 쿠틉의 무슬림형제단 운동, 아히메이르와 베긴의 수정시온주의, 인도네시아 수카르노의 나사콤, 일본의 아시아주의자들과 쇼와유신파, 알렉산드르 두긴의 신유라시아주의, 트럼프와 머스크의 MAGA까지. 좌파 운동, 우파 운동, 민족주의, 제국주의, 초국가적 지역연대를 가리지 않고 그들이 자신들에게 당연하게 주어졌던 현실을 바꾸어내고 새로운 질서를 창출하는 모습을 공부하며, 이 갑갑한 6공화국 민주주의 밖으로 나와 신선한 공기를 마시는 해방감을 느꼈다.

한국 현대사에서 나에게 그런 영감을 주는 존재는 박정희 대통령이었다. 나는 지금은 너무도 부끄럽게도 2019년에는 박정희 대통령의 비극적 죽음을 조롱하며 10월 26일에 김재규의 묘를 찾았던 바가 있다. 당시 스스로를 ‘중도’라고 생각했던 나는 박정희 체제가 한국의 경제발전을 이끈 공로가 있지만, 지금 내가 누리는 87년 체제의 평온을 위해서라면 그 시점에서 적절하게 사라졌어야 한다고 여겼고, 10.26은 그 전환의 비용을 무척이나 낮춘 긍정적 사건으로 해석될 수 있다고 믿었다. 물론 1979년에서 1981년까지 이어진 한국 개발체제의 다면적 위기를 고려했을 때 그때 대한민국에서 최선의 선택이 무엇이었는지는 아직도 잘 모르겠다. 그러나 이 6공화국 체제에 환멸을 느끼는 보수주의자로서 박정희를 다시 들여다보면서, 적어도 그 인물의 퇴장이 그렇게 간단하게 정의되고 넘어갈 사건이 결코 아니었음은 확신하게 되었다. 그는 전간기 질서에 도전했던 일본의 실험과 일본 제국의 해체, 냉전 체제의 수립, 영국과 프랑스 제국주의의 종언과 미소의 제3세계 쟁패가 만들어낸 공기를 실시간으로 호흡하며 한국의 구체제를 끝내고 새로운 한국을 건설해냈던 사람이었다. 그 거대한 변화를 진두지휘한 박정희를 다시 참조하는 일은 일각의 비판처럼 ‘수구’가 아니라 오히려 현상변경이 불가능한 6공화국 민주주의의 바깥을 엿보게 해주는 ‘진취’로 다가왔다. 바로 그렇기 때문에 나는 12월 3일의 계엄령에 분개했었다. 모든 도전자를 무기력하게 만드는 6공화국을 어떻게 2시간 반만에 해제될 계엄령으로 끝낼 수 있단 말인가? 오히려 한국 현대사의 상처로 남은 단어인 계엄령을 소환하면서, 박정희로 대표되는 한국 보수 역사의 자산마저 쓸려나가게 된다면 이 후과를 어떻게 감당할 수 있는가? 나는 여전히 수많은 사람들이 6공화국 민주주의를 부정할 수 없는 합의이자 헤게모니로 생각하고 있다고 짐작했었고, 그 헤게모니가 막강한 복원력을 발휘할 것이라고 두려워했다.

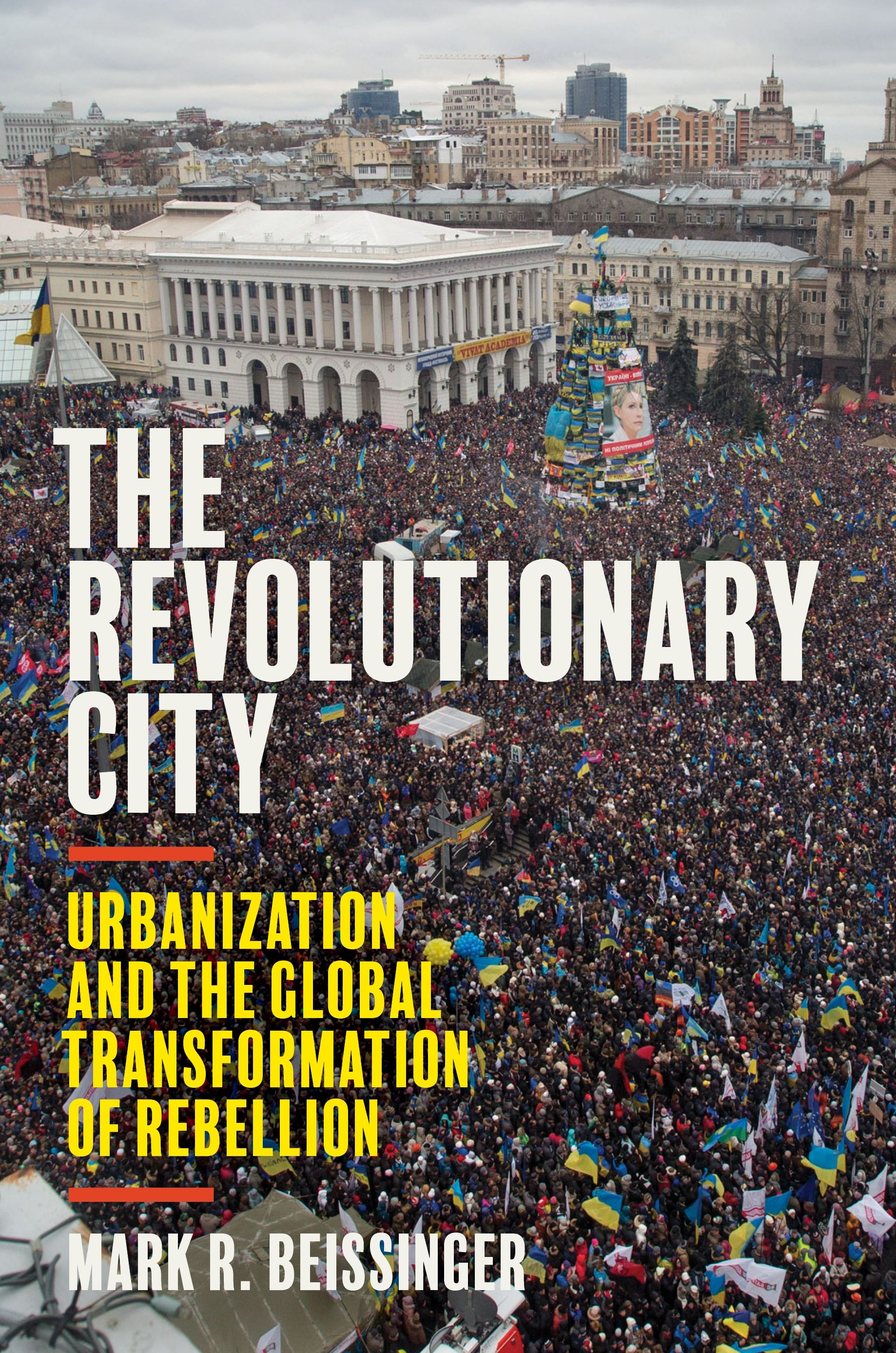

하지만 결과는 정반대였다. 나는 여기서 계엄이 옳았다, 부정선거가 의심된다, 중국이 반국가세력을 통해 국가를 조종하려 한다는 이야기를 하려는 것이 아니다. 국민의 최소 40% 이상이 윤석열에 지지를 보내기 시작했다. 이것은 사실상 엄청난 인구가 계엄을 사후 승인했다는 이야기나 다름없었고, 6공화국 민주주의를 더는 신성시하지 않기로 결심했다는 뜻이었다. 수면 밑에서 끓고 있던 변화를 나는 전혀 파악하지 못하고 있었고, 보수가 멸망할 것이라는 계엄 직후 나의 예상은 보기 좋게 빗나갔다. 나는 그 이후 이 상황을 설명하기 위해서 원래 독서 리스트에서 우선순위가 그리 높지 않았던 책 두 권을 집어들었다. 하나는 마크 베이싱어의 책 ‘혁명의 도시(The Revolutionary City)’였고, 다른 하나는 아랍의 봄을 다룬 아세프 바야트의 ‘혁명가 없는 혁명(Revolution without Revolutionaries)’이었다. 오송역에서 서울역으로 올라와서 광화문의 약속 장소로 갈 때 나는 첫 번째 책을 읽어야겠다고 결심했다. 작년 1월부터 수도권 생활을 정리하고 본가가 있는 인구 4만 명의 소읍으로 돌아오니, 나는 익숙한 고향의 한산함에 자연스러운 편안함을 느끼고 있었다. 그렇기에 그 순간에 서울역 앞에서 펼쳐지는 기도회와 탄핵 반대 집회를 위해 광화문에 모여드는 인파로 붐비는 전철이 몹시 낯설고 이질적으로 느껴졌다. 도대체 서울이라는 대도시 공간은 무엇이기에 이런 엄청난 변화의 에너지를 꿈틀거리게 하는가. 그다음으로 읽기로 결심한 것은 아랍의 봄에 관한 책이었다. 아랍의 봄은 누구도 예상하지 못했던 혁명, 그리고 모두의 낙관주의가 빠르게 빛이 바래고 환멸만이 남은 혁명으로 유명하다. 마침 중동에서는 아사드 정권이 무너졌기에 안 그래도 이 책을 대학원 친구와 함께 읽어보기로 했었다. 그러나 이 시점에서 이 책을 선택한 것은 오늘의 예측불허한 한국을 이해하는 데 역시 모든 예측을 거부했던 아랍의 봄이 큰 참조가 될 수 있지 않으리라는 기대감 때문이었다.

- 2010년대: 혁명의 시대, 환멸의 시대