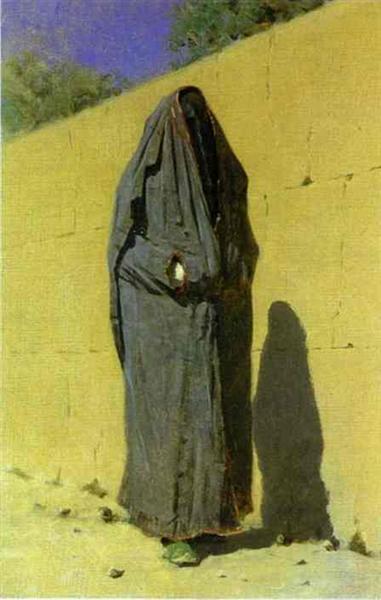

1927년 소비에트 우즈베키스탄에서는 이슬람 전통과 문화 관습에 대한 대대적인 공격을 특징으로 하는 문화 혁명이 개시되었다. 후줌(페르시아어로 공격)이라고 불리는 이 캠페인에서 가장 상징적인 장면은 여성들이 도시와 마을 광장에 모여서 자신들이 입고 있던 파란지(부르카)를 벗고, 모아놓은 파란지에 불을 붙이는 퍼포먼스에서 나왔다. 소련에서 파란지를 불태우는 것은 동방 여성이 해방되어 근대성에 진입한다는 발전의 선언이었고, 우즈벡 남성들에게는 러시아 압제자들이 여성을 꼬드겨 부정하게 만드는 폭거였다.

후줌 캠페인에 대한 서구권의 연구는 냉전 시대에 최초로 시도되었다. 그레고리 마셀은 <The Surrogate Proletariat: Moslem Women And Revolutionary Strategies In Soviet Central Asia, 1919-1929>라는 저작을 통해서, 노동계급이 없는 중앙아시아에서 공산주의자들은 여성을 프롤레타리아트 대신에 활용할 수 있는 혁명 주체로 상상했고, 후줌을 계기로 중앙아시아 현지 관습에 대한 혁명적 공격이 시작되었다고 보았다. 이러한 연구들은 냉전 시대 소련이 이슬람 세계에서 어떤 행동을 할지 참조하기 위한 목적으로 지원을 받아 생산된 것이었다.

소련 해체 이후에 탈식민 문화 연구와 서발턴 개념이 각광을 받으며 다른 시각의 연구가 나타난다. 더글로스 노스롭의 <Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia>다. 노스롭은 소비에트 러시아를 영국이나 프랑스와 마찬가지로 이슬람 세계를 통치했던 식민 제국으로 바라보고, 후줌 캠페인이 제국의 식민지 문화 공격의 사례였다고 분석했다. 그에 따르면 후줌에 대한 격렬한 반대의 물결 또한 식민지에서 근대 제국주의의 문화 캠페인에 으레 따라오는 저항 운동으로 이해되어야 했다. 이런 연구 또한 90년대 이후 새로 등장한 중앙아시아가 미국의 전략적 시선에 포착되면서 현지 자체의 맥락에 입각한 지식을 알아야 한다는 필요성에 의해 추동된 것이었다.