냉전과 탈식민의 소용돌이

하지만 곧 두 번째 길이 열리고 있었다. 유럽 제국주의가 썰물처럼 물러나기 시작하며 아시아와 아프리카 전역에 신생 독립국이 등장하고 있었다. 소련은 반제국주의라는 공통의 세계관을 바탕으로 이들과 우호적 무역 관계를 구축하고자 했고, 소련의 근대화 경험을 수출하며 소련식 개발이 미국의 자유주의 개발을 향한 유의미한 대안이 될 수 있음을 선전했다. 1955년 인도네시아 반둥에서 모인 아시아와 아프리카의 신생국들은 미국과 소련의 패권주의에 반대하는 제3세계 노선을 외치고 있었지만, 그들이 심정적으로 소련에 이끌리고 있음은 명백했다. 19세기 영국의 자유주의는 전함의 대포로 자유무역을 강요했고, 농민 봉기와 민족 운동을 총칼로 진압했으며, 전통적인 생산 양식은 기계에서 무한히 생산되는 유럽산 상품을 당해낼 수가 없었다. 이제 그들은 정치, 경제, 사회, 문화의 전면적인 근대화가 필요하다는 문제의식에는 공감했으나, 서구의 앞잡이들과 매판 상인이 주도하는 사익 추구형 근대화는 거부하고 있었다. 대신에 ‘계몽된 정부’가 국민을 선도하여 자주적 발전을 이뤄야 한다는 ‘반둥 정신’이 확산되었고, 소련은 반둥의 정신을 상찬하며 신생국들에 접근했다.

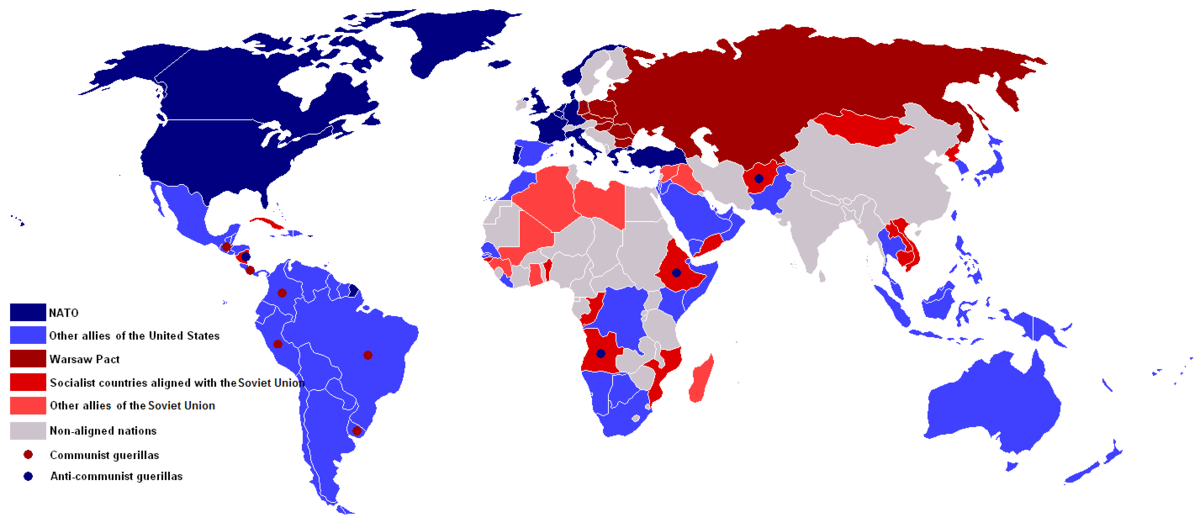

아시아와 아프리카, 심지어 미국의 독점적 세력권인 라틴아메리카에도 친소 성향 국가가 등장한다는 것은 세계체제의 운영자들이 보기에는 자유로운 무역을 막는 도전이었다. 독립 운동의 외피를 쓴 공산주의자들의 부상을 막기 위하여 미국 당국자들은 경멸의 대상이었던 영국과 프랑스의 제국주의자들과도 때로는 손을 잡으며 지구적인 반공 운동을 조직했다. 워싱턴은 영국, 프랑스, 서독, 일본 등 소련보다 훨씬 경제적으로 앞선 세계체제의 중심부를 동원해서 신생 독립국들의 개발 프로젝트를 후원했고, 미국의 사회과학자들은 연방정부로부터 자금 지원을 받으며 근대화를 위한 올바른 ‘처방전’을 제시하라는 요구에 복무했다. 소련, 중국, 쿠바 등지에 연계된 민족해방운동가들을 진압하기 위한 군사력의 주기적 사용도 당연히 필요했다.

이런 노력에도 불구하고 아시아와 아프리카의 다양한 민족해방운동은 미국의 봉쇄 전략에 끝없는 훼방을 놓는 것처럼 여겨졌다. 인도네시아의 수카르노는 처음에는 소련, 나중에는 중국과 친선을 자랑하며 아시아 해방의 축을 건설하자고 외쳤다. 인도의 네루 정부는 여전히 영국의 영향력을 배제하지 못하고 있었지만, 소련과 지속적인 우호 노선을 천명했다. 한편 냉전 초기 가장 큰 위협은 해양 패권의 상징이었던 수에즈 운하에서 발생했다. 가말 압델 나세르가 이끄는 아랍사회주의 군부는 수에즈 국유화를 선언하며 반제국주의의 상징으로 떠올랐다. 미국은 대영제국의 자존심을 지키려는 영국의 미몽을 진압하고 나세르를 달래며 상황을 통제하고자 했지만, 아랍사회주의는 예멘, 시리아, 이라크 등지에서 열렬한 환호를 받으며 중동의 친미 정권을 위협하기 시작했다. 동남아시아에서는 남베트남을 미국의 괴뢰정권이라 규정한 북베트남의 공세가 계속되었고, 미국 당국자들은 베트남이 무너졌을 때 동남아시아 전체가 ‘도미노처럼’ 적화될 것을 우려했다. 수에즈와 말라카가 진지하게 소련 해상력의 위협 받는다면, 미국이 관장하는 세계체제와 국제 대분업 전체가 무너질 수도 있었다.