주변지대의 부상과 세계분할

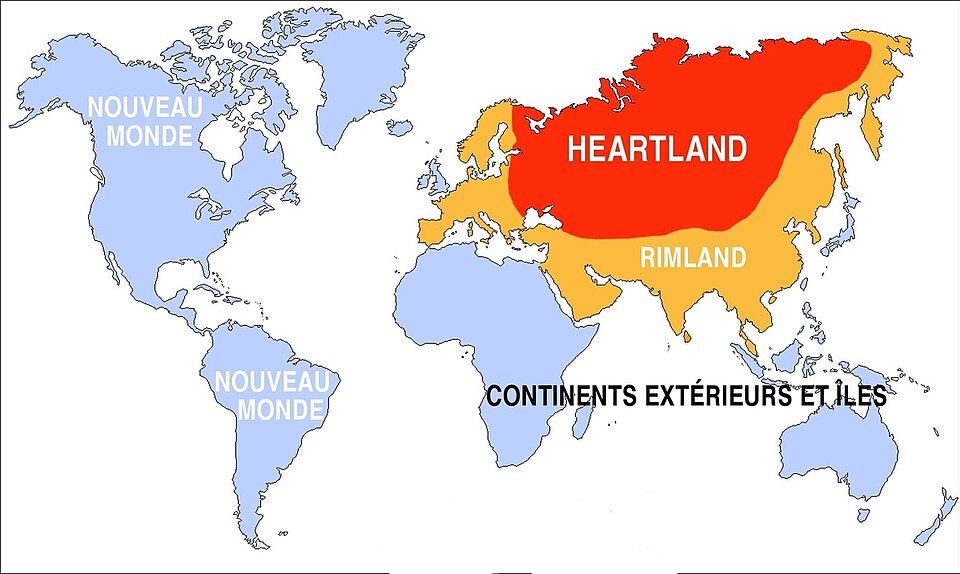

하지만 영국이 러시아의 도전에 집중하는 동안 새로운 경쟁자가 나타났다. 프랑스를 누르고 유럽 대륙 최강의 육상 강국으로 등극한 독일이었다. 낙후한 러시아가 세계체제에서 자본을 수입하고 산업 기술을 자급자족할 수 없는 반주변부에 머물러 있었던 반면, 독일은 국가 주도의 교육 시스템과 공격적 산업 투자를 바탕으로 세계체제에서 지위를 빠르게 올렸다. 금융과 물류라는 세계체제 중심부가 수행하는 기능은 여전히 대영제국의 것이었지만, 독일은 잠재력이 높은 신기술과 새로운 사회 조직 방식을 실험하며 세계시장에서 존재감을 키워갔다. 비스마르크의 소극적 정책이 끝나고, 빌헬름 2세가 더 공격적인 세계정치(Weltpolitik)를 추구하자 독일은 단순히 유럽 대륙에서의 위협을 넘어 세계제국으로서 대영제국의 지위까지 위협했다. 독일 제국은 영국과 건함경쟁에 나서며 해상 패권을 추구함과 동시에, 유라시아 주변지대를 육상으로 연결해 영국의 해상 연결에 침입하고자 했다. 독일은 베를린에서 콘스탄티노플을 거쳐 바그다드로 이어지는 철도 건설 사업에 뛰어들었는데, 만약에 이 물류망이 완성되었다면 영국의 세계체제를 우회하는, 독일이 주축이 되는 지역체제가 탄생할 수도 있었다. 그 지역체제가 영국의 세계체제를 대체하는 새로운 독일식 세계체제가 되지 말라는 법은 없었다. 1907년 영국과 러시아는 유라시아에서 세력권을 분할하는 영러협정을 맺었는데, 이는 독일을 막기 위한 심장지대와 주변지대의 연합을 의미했다.

세계적인 지정학 경쟁과 유럽 대륙의 패권 경쟁이 맞물려 발생한 제1차세계대전은 그럼에도 영국 세계패권의 승리로 끝났다. 프랑스는 영국과 보조를 맞추는 육상 세력으로서 젊은이들의 피를 받치며 독일군을 견뎌냈다. 러시아는 독일을 당해내지 못해 종국적으로는 국가가 붕괴했지만, 그래도 독일군의 전력을 충분히 분산시키는 데는 성공했다. 독일이 전략적 목표를 달성하지 못한 상태에서 전쟁이 소모전 양상으로 흘러가자, 세계체제를 쥐고 있는 영국이 지구전에서 더 유리하다는 것이 드러났다. 독일 해군을 분쇄한 영국군은 독일에 해상봉쇄를 가했고, 유럽 바깥 세계와 자원공급망을 확보하지 못한 독일은 전시 내내 물자 부족으로 고통을 겪었다. 여기에 영국 패권을 이어받을 후계 국가인 미국이 문화적, 체제적 친연성을 이유로 가세하여 북미에서 생산되는 엄청난 자원을 서부전선에 쏟아붓자 독일은 더 버텨낼 수 없었다.

그러나 제1차세계대전은 여러 의미에서 세계제국으로 영국의 지위에 회복 불가능한 타격을 입혔다. 영국식 산업혁명을 학습하고, 더 효과적인 적응 방식을 창안한 국가들이 속속 등장하고 있었다. 제1차세계대전은 광대한 식민지를 보유하여 자원을 동원하는 것만큼이나, 본국에서 후방의 인적, 물적 자원을 끝까지 쥐어짜 전쟁 기계로 집어넣을 수 있는 조직 역량의 중요성을 보여주었다. 따라서 현대적 총력전을 수행하는 데 필수적인 각종 자원(식량, 광물, 에너지)을 얻을 수 있는 ‘광역권’과 국가 시스템을 총력전에 적합하게 개조하는 고도근대(하이모던) 국가를 만들기 위한 경쟁이 시작될 것은 자명했다. 제1차세계대전 당시 우크라이나의 곡물과 아제르바이잔의 석유를 광역권으로 통합할 야심을 보였던 독일, 만주를 근거지로 하여 중국 대륙 전체와 동남아시아까지 망라하는 광역권에 총력전을 위한 신질서를 부과하고자 했던 일본이 대표적이었다. 물론 내전의 폐허를 수습하고 유라시아 심장지대를 진정으로 하나의 유기적 경제 공간으로 조직하고자 했던 스탈린주의 소련도 이 경쟁에 참여했다. 성공적이지는 못했지만 이탈리아도 리비아에서 에티오피아를 잇는 아프리카 제국을 건설하고, 동지중해를 자신들의 광역권으로 삼고자 하는 야심을 보였다. 세계체제와 세계시장이 분열되고 각지의 광역권, 즉 지역체제가 경합하는 블록 질서가 등장하고 있었다.