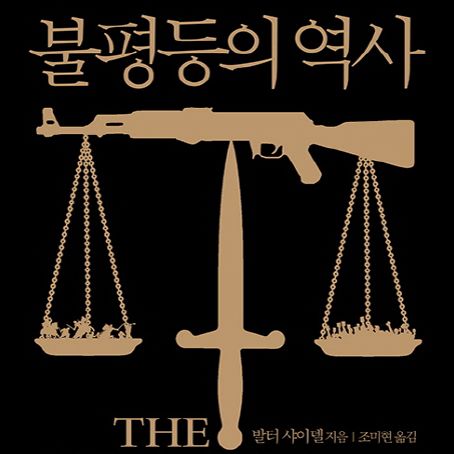

원제는 The Great Leveler, 의미를 살리며 번역하기 힘든데, '거대한 평등화의 기수들'이라고 이야기할 수 있을 것 같다. 이 책은 고대 로마사를 연구하는 발터 샤이델 교수가 인류사에서 불평등이 어떻게 확대되었으며, 가장 결정적으로 어떻게 불평등이 해소되며 사회가 더 평등해졌는지 메커니즘을 밝히기 위해 쓴 대작이다.

돌이켜 보면 책이 출간된 시점에서 불평등이라는 이슈는 정말 '핫'했던 것 같다. 2013년 토마 피케티의 21세기 자본이 나오면서 불평등이 학계의 주된 관심사로 부상하고(그 이전에는 2008 금융위기와 2011 월가 점령 시위도 있었다), 2014년에는 라즈 채티 교수가 미국의 사회이동성에 관한 책을 냈고, 2015년에는 로버트 퍼트넘이 <우리 아이들>을 출간했다. 이미 발 빠른 사람들은 세계화로 인해 선진 사회에서 나타난 거대한 경제적 양극화가 세계에 중대한 의미를 띠고 있음을 알았던 것이다. 결국에 불평등은 2016년에 브렉시트와 트럼프 등 우익 포퓰리즘이 반세계화 의제를 통해 큰 인기를 끌면서 공론장에서 빠지지 않는 주제가 되었고, 한국은 2017년에 등장한 문재인 정부의 야심찬 격차 해소 정책으로 이 대열에 합류했었다. 물론 이후에는 지정학, 문화전쟁 등 다른 이슈가 더 전면에 부상했지만, 바이든이 노조를 다시 지지 연합에 끌어들이려고 노력한 것도 그렇고, 2010년대에 부상한 '신자유주의 세계화와 불평등'이라는 화두는 2020년대에도 여전히 생명력이 있다고 하겠다.

나도 그 당시에 불평등이라는 주제에 꽤나 천착을 했었고, 그 당시의 문제 의식을 담아서 <K를 생각한다>에서도 불평등과 격차 얘기가 꽤나 많다. 그리고 그 즈음에 읽었던 책이 2017년에 출간된 이 <불평등의 역사>이다. 인류 사회의 여명부터 지금에 이르기까지, 세계에 등장한 숱한 사회에서 불평등은 어느 정도였는지 보여주고, 이 불평등이 비폭력적인 방식으로 해소된 적이 없으며 오직 '평등화의 네 기수'가 종말과 묵시록을 선사하며 해소되었다는 저자의 주장은 몹시 설득력이 있었다. 이 책 덕택에 나는 이후에도 이상론적인 정책들로 이 세계사적인 문제가 해결될 수 있을 것이라는 희망에 의심의 눈초리를 품게 되었다.