한국이 과거부터 무(武)를 천시했음은 한국인에게도 익히 알려진 사실이다. 이씨 조선의 통치 계급은 무반과 문반을 합친 ‘양반’이었지만, 명실상부 문반이 무반보다 우대받으며, 사회적으로 더 높은 지위를 점하고 있었다. 물론 처음부터 이것이 고착화된 것은 아니었다. 조선은 무인인 이성계가 건국한 국가였고, 문반 가문과 무반 가문을 나누는 경계선도 흐릿했다. 역설적으로 군사력에 대한 수요가 급격하게 높아진 임진왜란은 무관 및 무인의 지위가 더욱 낮아지게 되는 결과를 초래했다. 노비가 대거 동원이 되고, 노비 중에서도 군공을 세워 면천이 되고 무관으로 진급하는 이들이 늘어나며, 무관이 문관과 동등한 지위의 ‘양반’이라는 인식은 사라지게 되었기 때문이다. 대신 무과는 양민이나 노비에게 있어서 신분 상승의 열망을 해소해주는 통로로서 기능하기 시작했고, 이에 따라 응시자 수도 늘면서 조선시대에는 ‘만과(萬科)’라고 불리기까지 했다. 자연스럽게 권위 있는 양반 가문에서는 무과 급제보다는 문과 급제에 집중하도록 지도했고, 조정 안에서는 무반과 문반의 분리가 품계보다도 더 중요한 기준이 되기도 했다.

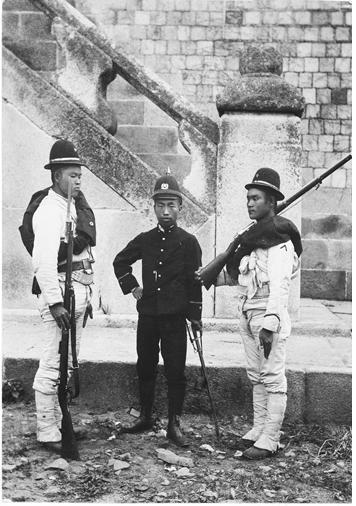

이는 동시기 서구에서 진행되는 변화와는 무척이나 다른 모습이었다. 임진왜란은 당시 지구적으로 벌어진 현상, 즉 상업 연계망의 확장과 화약 무기의 보급에 따라서 불거진 전면 무력 충돌 중 하나였다. 서유럽에서는 이 충돌이 연쇄적인 국가 간 경쟁으로 이어졌고, 자연스럽게 군사력과 상업적 부에 대한 요구를 크게 늘렸다. 군인과 상인의 지위도 그에 따라서 상승했고, 병역을 지게 된 인민들이 갈수록 더 많은 권리를 국가에 요구하기 시작했다. 그러나 조선에서는 일시적 전면전 이후에 오히려 군의 위상이 지속적으로 낮아졌던 것이다. 이러한 변화가 절정에 이르렀던 19세기 중엽, 조선에 처음 당도한 서구인들은 평민과 전혀 다를 것이 없는 군인의 사회적 위상에 놀라기까지 했다.

무과 응시자 및 급제자의 사회, 문화적 성격도 달라졌다. 한양에 위치한 고위 무관 가문들은 벌열을 형성해서, 신분 상승을 위해 무과에 응시하는 외부자들을 차단했다. 정약용은 한양의 벌열무반이 깡패를 고용해서 지방 출신 응시자를 구타했다고 기록했다. 지방 응시자들은 시험을 통과하기도 어려웠고, 관직에 오르는 길도 험난했다. 정약용은 이 때문에 서북 지역과 남부 지역의 시골에서 단련된 정말 훌륭한 군사 자원들과 한양의 나약한 무반 가문들이 무용에 있어서 비교가 되지 않는다고 비판했다. 대신 한양의 벌열무반은 실제적인 무용이나 군사 전문성보다도, 고전 경전의 군사 지식을 공부하는 데 집중했다. 이렇게 문반과 유사하게 경전의 지식에 집중하는 것은 외부인들로부터 한양 벌열무반의 지위를 보장하게 해주는 좋은 차단막이기도 했고, 그들이 문반과 어울릴 수 있게끔 해주는 교양 차원의 의미도 있었다. 조선은 무반마저 ‘유사 문반’으로 만들어버린 것이다.