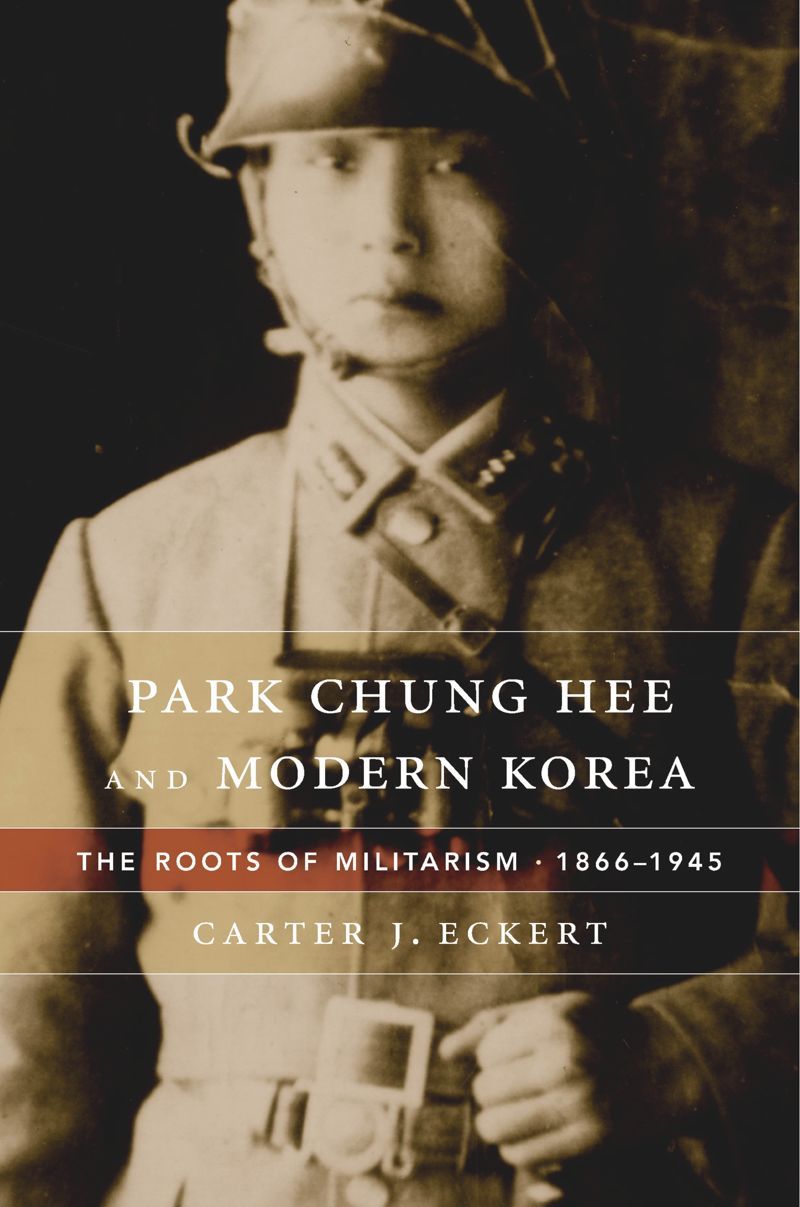

1969년, 바로 얼마 전에 석사를 마친 미국인이 한국에 도착했다. 소련과의 냉전에서 승리하기 위하여 미국은 개발도상국에 인도적 원조를 제공하는 각종 기관을 설립했고, 평화봉사단은 그중 하나였다. 이 젊은 학자도 평화봉사단의 일원으로, 이제 막 전면적인 근대화에 몰두하고 있는 한국에 도착한 터였다. 카터 에커트라는 이름의 남자는 한국 근대화의 가장 결정적 순간이었던 1977년까지 평화봉사단으로 일하며 한국을 관찰했다. 미국으로 돌아가 워싱턴 대학교에서 한국사로 박사를 취득한 그는 1985년부터 하버드 대학교의 교수가 되어 오늘날까지도 계속해서 한국사를 연구하고 있다. 에커트의 대표작은 한국의 자본이 일제 식민지 시기 조선총독부와의 연계 속에서 성장했음을 밝힌 <제국의 후예>였다. 그리고 2016년에, 그는 자신이 직접 경험했던 박정희 시대의 한국을 밝히는 책의 첫 권을 출간했다. 바로 <박정희와 근대 한국: 군사주의의 뿌리>이다.

부제에도 잘 드러나듯, 그가 주목하는 박정희 시대 한국, 혹은 그 시대를 이끌었던 박정희 개인의 면모는 ‘군사주의’이다. 근대화, 산업화, 친일, 독재 등 여러 용어를 동시에 상징하는 박정희라는 인물을, 사회의 군사화에 의하여 조형되고, 그 자신이 사회의 군사화를 추진했던 인물로 새롭게 해석하고자 하는 것이다. 실제 박정희는 단순히 무력을 통해서 정권을 잡은 군인 독재자를 넘어서, 그의 동료와 부하 군인 집단을 한국 근대화의 지휘자들로 사회 곳곳에 배치하고, 군사적 용어와 방법론으로 국가를 통치했기에 진정으로 ‘군사주의적’ 지도자였다. 에커트는 이러한 박정희 근대화의 네 가지 특성을 제시한다. 첫째는 군이 국가를 주도할 권리와 책무가 동시에 있다는 ‘군사주의’다. 둘째는 사적 이익에 휘둘리는 자유방임 자본주의에 대한 뿌리 깊은 불신과, 군과 국가가 경제를 계획하고 통제해야만 한다는 사상이다. 셋째는 일종의 정신주의와 돌격 정신이다. 무언가를 해내겠다는 의지만 있다면 아무리 큰 난관이 닥쳐도 결국에는 이겨낸다는, ‘하면 된다’라는 유명한 문구가 이를 상징한다. 넷째는 국가와 사회가 일사불란하게 움직일 수 있도록 강제되는 강력한 규율의 강조였다. 박정희 근대화의 이 네 특징은, 정부가 처한 상황에 따라서 부침이 있을 수는 있어도 언제나 일관되게 표현된 ‘박정희 정신’이었다.

에커트는 박정희의 군사주의를 더 넓은 역사적 맥락 속에서 이해하고자 했다. 널리 알려져 있는 박정희 정신의 기원은 그를 훈련시킨 만주사관학교와 일본 제국군이다. 에커트는 자신이 박정희 산업화의 설계자이자 집행자였던 김정렴과 오원철에게 박정희 통치에 가장 큰 영향을 끼친 것이 무엇인지를 물었을 때, 그들은 모두 주저없이 “일본 제국 사관학교”라고 답했다고 한다. 에커트는 이 책에서 박정희의 동기생들을 인터뷰하고, 각종 자료를 분석하면서 1940년대 만주의 환경, 그리고 신분 상승을 위해 군문을 두드렸던 조선인들이 겪은 경험을 총체적으로 재구성한다.